Premessa

Una recentissima decisione di legittimità, precisamente Cass. civ., Sez. 3^, sentenza n. 3368/2023, pubblicata il 3 febbraio 2023, ha chiarito le coordinate normative da osservare allorché il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna.

Decisione della Corte di cassazione

…Autonomia dell’accertamento dell’illecito civile rispetto all’accertamento dell’illecito penale

Secondo un principio ripetutamente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496; v., inoltre, ex multis, Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457; Cass. civ., Sez. 3, 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. Un., 28/01/2021-04/06/2021, n.22065), sia in quella costituzionale (cfr. Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Corte cost. 12 luglio 2022, n.173) sia in quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU; Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021), nell’ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l’accertamento sull’illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell’esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull’illecito penale.

Questo principio trova operatività sia in tutte le ipotesi in cui, in deroga alla regola generale dell’ “accessorietà” dell’azione civile esercitata nell’ambito del processo penale (art. 538, comma 1, cod. proc. pen.), lo stesso giudice penale venga chiamato all’accertamento dell’illecito civile, invocato dalla parte civile costituita, in presenza di una sentenza penale di proscioglimento (artt.131-bis cod. pen., all’esito della citata sentenza 12 luglio 2022, n. 173 della Corte costituzionale; art.576 cod. proc. pen.; art.578, comma 1, cod. proc. pen.); sia in tutte le ipotesi in cui il predetto accertamento debba essere compiuto dal giudice civile competente per valore in grado di appello, investito, previa cassazione dei soli capi civili, in seguito al passaggio in giudicato degli effetti penali della sentenza pronunciata dal giudice penale (art.622 cod. proc. pen.) o in seguito alla declaratoria di improcedibilità dell’azione penale da parte del giudice penale di appello o della Corte di cassazione (art.578, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’ art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021).

… Ragioni dell’autonomia: a) necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza e relative fonti normative e giurisprudenziali

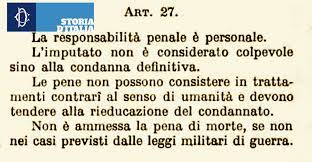

L’autonomia dell’accertamento dell’illecito civile rispetto a quello penale è imposta, in primo luogo, dalla necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza – come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all’ordinamento convenzionale e da quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riguardo all’ordinamento eurounitario – in tutti i casi in cui l’accertamento della responsabilità penale ha avuto esito negativo e il processo penale sia esitato in una decisione diversa dalla sentenza di condanna, sia essa di assoluzione che di non doversi procedere.

Dalla copiosa giurisprudenza della Corte EDU in relazione all’art. 6, par. 2, della Convenzione EDU, emerge infatti che questa norma (nella consolidata interpretazione ed applicazione dell’organo giurisdizionale a ciò deputato: art.32 Convenzione EDU) tutela il diritto alla presunzione di innocenza anche al di fuori di un procedimento penale e successivamente alla sua conclusione, garantendo la persona, che in tale procedimento sia stata prosciolta (in merito o in rito), ad essere trattata come innocente in relazione al reato precedentemente ascrittole in ogni procedimento successivo che non riguardi l’imputazione penale ma che con essa presenti un legame qualificato, derivante dalla necessità di esaminare l’esito del procedimento penale o di apprezzare le prove in esso assunte o di valutare la partecipazione dell’interessato agli atti e agli eventi che erano stati posti a fondamento dell’imputazione penale.

Tale garanzia per l'(ex) imputato si traduce in una limitazione ai poteri cognitivi e dichiarativi dell’autorità investita del nuovo procedimento. Questa autorità, infatti, dovendo trattare la persona come «innocente agli occhi della legge», non può emettere provvedimenti che presuppongano un giudizio di colpevolezza o che siano fondati su un nuovo apprezzamento della responsabilità penale della persona in ordine al reato precedentemente contestatole (Corte EDU, Terza Sezione, Ringvold c. Norvegia, 11 febbraio 2003; Corte EDU, Tendam c. Spagna, 13 luglio 2010; Corte EDU, Quinta Sezione, 12 aprile 2012, Lagardère c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, Allen c. Regno Unito, 12 luglio 2013; Corte EDU, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, 28 giugno 2018; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020, G./t.; Corte EDU; Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021, cit.).

Analogamente, dalle pronunce rese della Corte di Giustizia in relazione all’art.48, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (norma corrispondente all’art. 6, comma 2, della Convenzione EDU), nonché in relazione agli artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/UE/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (sul “Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, emanata ai sensi dell’art.82, par. 2, lett. b), del TFUE e recentemente attuata, in Italia, con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188) emerge che anche nell’ambito dell’ordinamento eurounitario viene protetto il diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, sinché questa non sia stata legalmente provata (Corte di giustizia UE 19 settembre 2018, C310/2018, Milev; Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, C377/2018, Ah e altri).

A tale diritto viene quindi attribuita una portata e un significato che tendono a sovrapporsi a quelli che esso assume nell’ambito convenzionale.

Al riguardo, la dottrina non ha mancato di notare come la Direttiva dell’Unione Europea 2016/343, “recependo” indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, sembra ormai attestare un’interpretazione estensiva della presunzione di innocenza, da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano processuale a diritto della personalità, inteso come diritto della persona a non essere presentata come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata legalmente accertata.

…Ragioni dell’autonomia: b) differenza strutturale tra illecito civile e illecito penale

L’esigenza di accertamento dell’illecito civile quale illecito distinto da quello penale trova fondamento, in secondo luogo, nei caratteri di «ontologica autonomia» e nei «presupposti [di] specificità» (così Corte cost. 12 luglio 2022, n. 173, cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto all’illecito penale.

Le esigenze poste a fondamento del principio di reciproca autonomia tra i due illeciti (penale e civile) e le correlative fattispecie di responsabilità, attenendo tanto alla necessità di rispettare, sotto il profilo dogmatico, l'”ontologica” diversità strutturale degli stessi, quanto a quella di conformare l’accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza, impongono di attribuire portata generale al principio medesimo, il quale non può essere circoscritto all’ipotesi in cui la responsabilità penale sia stata esclusa con una sentenza di proscioglimento (assoluzione o non doversi procedere), ma deve trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui l’indagine sul reato, ritualmente condotta dal giudice penale, abbia dato esito negativo, sebbene lo stesso non sia consacrato in un provvedimento suscettibile di passare in giudicato.

Ciò vale a maggior ragione per l’ipotesi – come quella in esame – in cui l’accertamento dell’insussistenza del reato sia contenuto in un provvedimento (l’ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari) emesso in seguito all’opposizione proposta dalla persona offesa alla relativa richiesta formulata dal pubblico ministero.

In tal caso, infatti, si è dinanzi ad un accertamento che viene compiuto nel contraddittorio delle parti ed attinge il merito dell’imputazione penale, per modo che sarebbe irragionevole invocare l’operatività del principio di non colpevolezza (inteso, ormai, non già e non solo come presunzione destinata ad operare nel processo penale, ma come diritto soggettivo della parte costituzionalmente tutelato in tutti i successivi procedimenti che la riguardano, in qualsiasi modo “legati” al procedimento penale) al cospetto di una pronuncia di mero rito (come, ad es., quella diretta a dichiarare non doversi procedere per prescrizione del reato) e, invece, escluderla dinanzi ad un accertamento negativo di merito sulla sussistenza del reato medesimo.

Pertanto, in tutte le predette ipotesi, in cui l’accertamento dell’illecito civile si scinde da quello già condotto sull’illecito penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria – sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento, nei casi in cui opera una deroga alla regola dell’accessorietà di cui all’art. 538, primo comma, cod. proc. civ.; sia esso il giudice civile – non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell’illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 cod. civ.).

…Conseguenze in punto di accertamento del fatto

In particolare, con riguardo al “fatto”, già descritto quale fatto storico nell’imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all’imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.

…Conseguenze in punto di accertamento del danno

Con riguardo al “danno”, nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia l’evento lesivo (c.d. danno-evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni-conseguenza): il primo non si si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato; il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

In proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale, al pari di quella, per l’imputato, derivante dalla presunzione di innocenza (Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182, cit.).

La determinazione dei “danni-conseguenza” (che presuppone l’accertamento della “causalità giuridica”: v: infra) non è richiesta nei casi in cui il giudice si limiti ad emettere sentenza di condanna generica, essendo necessaria solo ai fini della liquidazione del risarcimento (Cass. civ., Sez.3, 11/02/2009, n.3357; Cass. civ., Sez. 3, 14/02/2019, n.4318; Cass., Sez. 3, 05/05/2020, n. 8477).

…Conseguenze in punto di accertamento del nesso causale

Quanto al “nesso causale”, il giudice non deve accertare la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all’evento (e che non è richiesta nei reati di pura condotta), ma deve distinguere la causalità materiale (la relazione di causalità tra il fatto e l’evento dannoso) dalla causalità giuridica (la relazione di causalità tra l’evento dannoso e le conseguenze patrimoniali o non patrimoniali risarcibili) applicando, ai fini della loro determinazione, le relative regole di struttura e di funzione (Cass. civ, Sez. 3, 17/09/2013, n. 21255).

Il criterio di accertamento funzionale, in particolare, non si identifica nella regola dell’ “alto grado di probabilità logica” (secondo i dettami di Cass., Sez. Un. pen., 10/07/2002 – 11/09/2002, n. 30328), ma si identifica nel criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” (Cass. Sez. Un. civ., 11/01/2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584; Cass. civ. 22/09/2022, n. 25886, pp. 6-7) che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria (Cass. civ., Sez. 3, 16/10/2007, n. 21619; Cass. civ., Sez. 3, 12/06/2019, n. 15859).

…Conseguenze in punto di elemento soggettivo dell’illecito

Infine, con riguardo all’aspetto “soggettivo” dell’illecito, il giudice non deve accertare l’elemento volitivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell’imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell’azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana (Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457), salvo i casi di responsabilità cd. oggettiva.

Commento

La decisione qui sintetizzata ha il duplice pregio della propensione sistematica e della chiarezza espositiva.

Resta solo un’osservazione da fare.

La Suprema Corte, per suo compito funzionale e per l’attitudine alla classificazione che è un aspetto imprescindibile della giurisdizione di legittimità, tende a delineare, in questo caso come in qualsiasi altro, contesti le cui coordinate sono perfettamente distinguibili e si prestano quindi ad essere regolate in modo altrettanto distinguibile.

La realtà, tuttavia, è raramente così netta.

Può capitare, e in effetti capita di frequente, che chi assume dinanzi al giudice civile di avere subito un danno da illecito civile connesso a vicende oggetto di un pregresso accertamento penale tenda ad avvalersi degli stessi elementi conoscitivi formatisi nella sede penale con l’unico accorgimento, ove in quella sede vi sia stato un esito di assoluzione o proscioglimento, di proporne un significato differente.

È un chiaro indizio in tal senso la richiesta di mezzi istruttori derivati esclusivamente o prevalentemente dal procedimento penale (ad esempio la testimonianza di un soggetto che ha deposto nella sede penale, sulle stesse circostanze sulle quali ha già deposto).

Un ulteriore indizio della stessa natura può essere il deposito di documenti anch’essi tratti dal procedimento penale ed in esso già valutati.

Si comprende bene che in casi del genere ciò che chiede l’attore, quale che sia la qualificazione formale che dà alla sua domanda, non è un accertamento autonomo ma la revisione della valutazione penale.

Spetta dunque al giudice civile portare allo scoperto la reale natura di tali domande e trarne le corrette conseguenze.