Premessa

I provvedimenti adottati dalla Sezione Immigrazione del tribunale di Catania continuano a generare occasioni di scontro tra poteri pubblici e nel dibattito civile.

Non sono piaciuti ad esponenti del Governo, a partire dalla Presidente del Consiglio dei Ministri e con l’autorevole condivisione del Sottosegretario Mantovano e del Ministro Nordio, i quali vi hanno ravvisato uno straripamento dai limiti fisiologici propri della funzione giudiziaria ed hanno accusato l’autrice della maggior parte di essi di avere agito per fini politici.

La magistratura associata reagisce duramente.

In una nota dell’ANM (approvata a maggioranza e diffusa ieri, consultabile sul sito Ansa a questo link), si legge che “I cittadini italiani assistono da giorni ad attacchi e reazioni scomposte di esponenti del governo che – senza confrontarsi con il merito della decisione di un giudice del Tribunale di Catania in materia di protezione internazionale – investono con grande risonanza mediatica e insistenza la persona, gli affetti e la vita del magistrato. Lo scopo perseguito è evidente, ovvero intimorire ogni giudice che dovesse assumere un’interpretazione non gradita o allineata ad un certo indirizzo politico. Dalla critica, che è sempre legittima a un provvedimento giudiziario, si è passati ad una caccia all’uomo, ad una campagna denigratoria”.

Riaffiora dunque prepotentemente il tema del giudice “politico”, oggi inteso come il giudice che nella sua funzione agisce come portatore di una visione di parte alla quale piega i suoi provvedimenti.

È un tema che agita da sempre il rapporto tra politica e giustizia.

Può essere utile allora un tuffo nel passato per ricordare un magistrato che teorizzò e praticò la “politicità” del giudice e della funzione giudiziaria.

Parlo di Marco Ramat.

Chi era Marco Ramat

Nato a Firenze nel 1931, allievo di Calamandrei all’università, magistrato dal 1955, amico e sodale di Don Lorenzo Milani, tra i padri nobili di Magistratura Democratica di cui fu segretario generale dal 1972 al 1976, perseguito disciplinarmente e perfino penalmente (per vilipendio della magistratura!) nei primi anni Settanta, componente del CSM tra il 1976 e il 1981 negli anni più caldi e violenti del terrorismo e dell’uccisione di Vittorio Bachelet, scrittore e pubblicista, morì nel 1985 a soli 54 anni per un male incurabile.

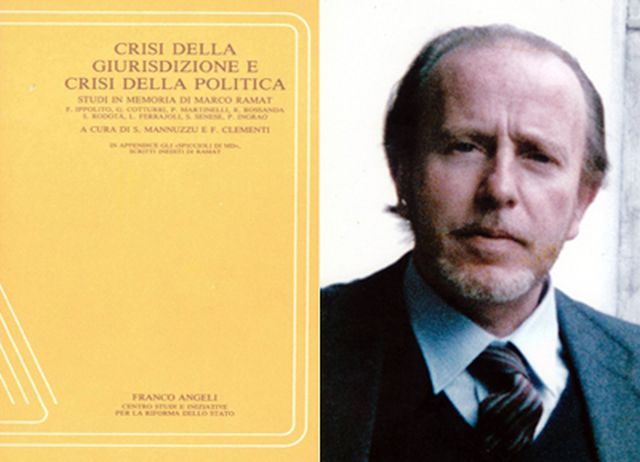

Tra i tanti ricordi di Ramat di quelli che hanno avuto consuetudine con lui, vale la pena citare l’introduzione (consultabile a questo link) del magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo al volume “Crisi della giurisdizione e crisi della politica”, edito nel 2012 da Franco Angeli, che ha raccolto gli atti della Giornata di studi in memoria di Marco Ramat e la cui appendice contiene sette suoi scritti inediti.

Così lo ricorda De Cataldo: “Ciò che più colpisce degli scritti di Ramat – in particolare del bellissimo “E non poter scendere…” – è il fatto che la partecipazione del magistrato alla vita sociale, politica, culturale del proprio tempo non venisse considerata un’eccezione, un fuor d’opera, l’eccentricità di poche figure ammalate di protagonismo, e via dicendo. Era, semplicemente, un fatto naturale. Ramat porta il saluto di MD al congresso del PSI. E partecipa, come osservatore, a quello del PCI. Non avverte la necessità di alcuna giustificazione. Avesse detto, pubblicamente, di essere partigiano della Costituzione, lo avrebbero applaudito. Perché la Costituzione era un valore in cui i democratici tutti si riconoscevano. E perché la Costituzione presenta almeno due profili per i quali può, senza tema di smentita, essere definita “partigiana”: l’origine, dovuta al concorso delle componenti che, prima ancora di costituirsi in partito, furono parte attiva della lotta partigiana, e le proposizioni nelle quali il Legislatore s’impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono fra l’uguaglianza formale e quella reale dei cittadini. Oggi tutto questo è, ancora una volta, inimmaginabile. È legittimo domandarsi se Marco Ramat avrebbe sottoscritto un codice deontologico come quello che si è data l’ANM. Se il dibattito sul “partecipare-non partecipare”, per esporre la propria visione del mondo, a un congresso politico o alle “primarie”, lo avrebbe appassionato o avrebbe generato un qualche puntuto e appassionato elzeviro. Non possiamo saperlo, purtroppo. Ma ad ognuno di noi la risposta dovrebbe essere chiara, rileggendo le sue riflessioni […] che i tempi siano cambiati è innegabile. Ed è altrettanto innegabile che certe teorizzazioni sull’intellettuale collettivo, ad esempio, siano non solo passate di moda, ma debbano e possano essere, oggi, accantonate: con garbato, e sereno, senso critico. Ma il nucleo forte del pensiero e dell’insegnamento di Marco Ramat e degli altri della sua generazione non può essere abbandonato, come si trattasse dell’armamentario obsoleto di uno dei periodi più oscuri del “secolo breve”. In questi ultimi anni la Magistratura italiana, compresa quella associata, ha vissuto, a mio avviso, un complessivo arretramento culturale. Non intendo con questo affermare che tutti i magistrati italiani sono peggiorati. Me ne guarderei bene. Ma sono convinto che i dibattiti, soprattutto nell’ultimo periodo, stiano riportando in voga un modello di giudice in apparenza venato di modernità, ma nella sostanza arcaico. Quel modello di giudice contro il quale MD nacque: e se Marco Ramat si vantava, con un certo vezzo puntiglioso, di non esserne stato fra i fondatori, l’autorità morale che gli sarebbe derivata dalla militanza non può comunque essergli negata. Il giudice efficiente non è di per sé un male, anzi. A patto che l’efficienza sia coniugata con la qualità della produzione. La sentenza stringata, la motivazione essenziale non sono altrettanti mali, anzi. Per contro, a volte il peggio si annida nei vacui esercizi di stile, nell’autocompiacimento infarcito di citazioni, in una sovrabbondanza tecnicistica che maschera l’illogicità del pensiero fondante. Neanche le statistiche sono, di per sé, il male. Purché non se ne faccia un mito. Ciò che è, invece, davvero il male, è un giudice intimidito dal potere, e perché intimidito, ossequioso. Un giudice che ha paura di esprimere le proprie idee, che preferisce coltivarle in un silenzio che, come nello stupidario di Bouvard & Pecuchet, viene immancabilmente definito “operoso”. Per contrapporlo al chiacchiericcio insensato di chi, invece, le proprie idee le mette in campo, e non ha timore di confrontarsi con il campo avverso. Dimenticando che non sempre chi tace ha una qualche ricchezza interiore da nascondere: potrebbe, più semplicemente, non aver nessuna idea su niente, e, dunque, assecondare, come l’”homo magistratus” di cui sopra, quella prevalente. E che quasi mai, al contrario, chi ha l’orgoglio del proprio pensiero ne fa strumento di prevaricazione: non ne ha bisogno, perché conduce la sua battaglia a viso aperto, senza sotterfugi, alla luce del sole”.

“Il giudice politico”

Nel pieno dei fermenti del Sessantotto, la rivista Indici comunità pubblicò Magistrati, potere e cittadini in Italia. Il giudice “politico”, a firma di Ramat.

Lo scritto, inserito nell’archivio storico Olivetti, è stato ripubblicato il 24 novembre dalla rivista Diritto Penale e Uomo e lo si può scaricare a questo link.

Ne emerge in modo esemplare l’idea di Ramat sulla dimensione politica della funzione giudiziaria.

Riporterò i passaggi che mi sono sembrati cruciali, raccomandando comunque la lettura della riflessione che si inserisce a buon diritto ed al livello più alto tra i testi fondanti della storia non solo di Magistratura Democratica ma di un modo di intendere il ruolo dell’ordine giudiziario negli equilibri dello Stato e della comunità.

Manterrò la scansione in paragrafi scelta dall’Autore. I neretti all’interno dei paragrafi sono miei.

…Subordinazione al parlamento e al governo.

“Ha o non ha la magistratura una funzione di indirizzo politico?

Intorno a questa domanda ruota, a ben guardare, ogni polemica sul giudiziario, sia all’interno sia all’esterno della magistratura. All’interno della magistratura c’è chi nega questa funzione di indirizzo politico, riducendo l’attività giudiziaria al momento strettamente tecnico nell’interpretazione della legge; all’esterno della magistratura ugualmente c’è chi la nega, tale funzione, prendendo spunto formale dalla disposizione costituzionale che chiama la magistratura «ordine» (e non «potere»: e sia pure «ordine indipendente da ogni altro potere») e negando in sostanza alla magistratura la «sovranità» che spetterebbe soltanto al parlamento, direttamente eletto dal popolo, e in secondo grado al governo, che deve avere la fiducia del parlamento eletto dal popolo, titolare della sovranità.

Dal negare alla magistratura la funzione di indirizzo politico derivano importanti conseguenze; quando si dice che l’interpretazione della legge è questione di mera tecnica giuridica, si tende a mantenere in vita, insieme alla struttura processuale dell’organizzazione giudiziaria, la struttura organica della magistratura: l’una e l’altra imperniate sull’esaltazione del «principio di diritto» visto non solo come traguardo del processo ma anche come culmine della capacità del magistrato.

A questo modo, la polemica sulla funzione di indirizzo politico della magistratura si ritorcerebbe contro coloro che ne sostengono l’esistenza e che per conseguenza cercano di limitare i poteri dell’organo giudiziario di vertice più degli altri organi detentore di quella funzione: viene obiettato che se la funzione «politica» non esiste, la polemica è attualmente priva di oggetto; e allora chi la alimenta, lo farebbe o perché vuole sovvertire, portando la « politica », che ora non c’è, nella giustizia, o perché trova comodo rivestire di moventi alti e nobili una battaglia d’interessi di carriera contro la selezione e la gerarchia attuale, fondate sulla dimensione della «tecnica giuridica».

All’esterno: si nega che la magistratura abbia e debba avere una funzione d’indirizzo politico (perché la magistratura non è potere, non ha investitura popolare), ma se ne deduce che essa, la magistratura, debba «rispondere» – tramite il ministro di grazia e giustizia, o in altro modo – di fronte al parlamento, supremo organo di investitura popolare.

Tutte le volte che un deputato interroga il ministro di grazia e giustizia per sapere se sia a conoscenza che (…un certo caso giudiziario è stato risolto così e così; oppure che una certa istruttoria si è indirizzata così e così…) e quali conseguenze intenda dedurne o quali provvedimenti prendere o promuovere, si conferma – a volte inconsciamente – la tesi della subordinazione della magistratura al parlamento o almeno della sua responsabilità di fronte al parlamento; e così si arriva a questo: che quella funzione «politica», che si nega in via diretta alla magistratura come potere indipendente (e lo si nega proprio perché essa non sarebbe tale), le viene invece attribuita in via indiretta, di responsabilità e di soggezione al potere politico, in conseguenza immediata del disconoscerle l’attributo di potere indipendente.

Con ciò sembra di dover concludere che chi pensa a questo modo: 1) continua ad attribuire alla magistratura una «funzione politica» ma, 2) che questa funzione politica dovrebbe svolgersi in modo subordinato al potere politico.

A questa concezione reagisce tutta la magistratura, ma non in modo unitario e omogeneo.

Primo tipo di reazione: si nega la subordinazione politica della magistratura al parlamento perché la magistratura non ha funzioni politiche. Manca un terreno d’incontro tra i due poteri, legislativo (politico) e giudiziario (tecnico); manca quindi fra di essi il presupposto di un rapporto qualsiasi diverso da quello, puramente negativo, della separazione.

E ancora: la magistratura, non essendo responsabile di fronte al parlamento, è politicamente irresponsabile; conseguentemente la magistratura non ha e non può avere funzioni «politiche», perché non può esistere funzione senza la relativa responsabilità; e se per caso essa avesse o dovesse avere funzioni «politiche», delle due l’una: o la magistratura usurperebbe una funzione tipica ed esclusiva del parlamento, violando il principio della separazione dei poteri e portando nello stato di diritto un elemento perturbatore (come tutto ciò che è irresponsabile) dell’equilibrio costituzionale; oppure la magistratura, se esercita o esercitasse funzioni «politiche» per costituzione attribuite al potere investito dal popolo che è il parlamento, necessariamente dovrebbe risponderne a quest’ultimo: avrebbero quindi ragione quei politici che fanno quelle tali interrogazioni al ministro di grazia e giustizia.

Questo primo tipo di reazione alla subordinazione della magistratura al parlamento conclude quindi che proprio per salvare l’indipendenza del potere giudiziario è necessario che questo non abbia alcuna funzione politica: che se l’avesse, non sarebbe più – appunto – potere indipendente.

Secondo tipo di reazione: si nega la subordinazione della magistratura al parlamento non perché la magistratura non abbia funzioni «politiche», ma perché è potere indipendente; essa ha funzioni «politiche» ma non è responsabile di fronte al parlamento.

Hanno ragione i politici quando riconoscono, implicitamente, che la magistratura ha funzioni politiche; ma hanno torto quando ne deducono la subordinazione e la responsabilità della magistratura di fronte al parlamento.

Resta il problema della responsabilità politica della magistratura, responsabilità corrispondente alla sua funzione «politica», essendo vero che non si può e non si deve esercitare una funzione irresponsabilmente. Di questo problema appunto si deve parlare”.

…Politica di attuazione e difesa della Costituzione.

“per noi è ormai acquisito che la funzione «politica» della magistratura consiste nel collaborare all’attuazione e alla difesa della Costituzione, mediante: a) la sollecitazione dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi; b) l’interpretazione delle norme vigenti nel senso conforme, alla Costituzione; c) l’utilizzazione, nei «giudizi di valore» che moltissime volte la legge deferisce al giudice, di quei princìpi direttivi, di quegli orientamenti che si possono ricavare dalla Costituzione.

In ordine crescente, ognuno di questi tre momenti contiene un elemento di discrezionalità, o per meglio dire di «scelta» fondata su fattori che non sono giuridici in senso stretto e tecnico, politici in senso ampio. È chiara la natura politica del fattore che orienta alla scelta […]

Ma che sia politico anche il fattore che spinge o non spinge il giudice a cercare nella Costituzione i princìpi generali dell’ordinamento, e perfino il fattore che lo rende più o meno favorevole a dare ingresso o a promuovere le questioni di legittimità costituzionale, è pure indiscutibile […]

Ridotta in questi termini (che non so proprio come possano essere contestati, salvo che, formalisticamente, nella qualificazione letterale), la funzione resta tuttavia amplissima e determinante come vedremo. Si tratta di stabilire quale tipo di responsabilità le si accompagni […]

Responsabilità della magistratura significa responsabilità di ciascun giudice, perché la funzione giudiziaria è esercitata da ciascun giudice, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto ad altri giudici. Questo fatto aumenta la peculiarità della situazione poiché un potere dello stato mai si è visto sinora essere attribuito a migliaia di uomini, alla pari; e aumenta anche la difficoltà per trovare la soluzione o una soluzione del nostro problema: non tanto sul piano teorico, dove la minore o maggiore quantità dei responsabili non sposta la questione della responsabilità, quanto sul piano concreto, sul piano cioè dell’effettivo funzionamento del sistema della responsabilità giudiziaria corrispondente alla funzione di indirizzo politico”.

…Il giudice e la critica delle sentenze.

“A questo punto delle due l’una. O si dice che soltanto il parlamento e il governo hanno funzioni politiche, perché soltanto per essi – sia pure in modi e misure diverse l’uno rispetto all’altro – si può configurare una vera e propria responsabilità politica (il «licenziamento» del governo, la «bocciatura» del deputato alle nuove elezioni); oppure si dice che anche altri organi, oltre al parlamento e al governo, hanno funzioni politiche, anche se di accento e di portata differenti, ma che la relativa responsabilità è profondamente diversa rispetto a quella del parlamento e del governo. Non v’è minaccia di «licenziamento» né di «bocciature», in conseguenza del modo in cui la loro particolare funzione politica è stata svolta, né per il presidente della Repubblica, né per la Corte costituzionale, né per il Consiglio superiore della magistratura, né per la magistratura; ma altrettanto certo è che tutti questi organi di livello costituzionale rispondono del loro operato.

Come ne rispondono? Ne rispondono con l’essere sottoposti alla critica dell’opinione pubblica.

A prima vista questa forma di responsabilità può apparire evanescente ed inadeguata, troppo poco «sanzione» per essere valida ed efficace. Ma non dobbiamo essere affascinati dal concetto della responsabilità giuridica, che è sempre accompagnata da una sanzione tangibile, quando parliamo di responsabilità politica, e specialmente di quella responsabilità politica che si verifica al livello degli organi costituzionali dello stato; è noto e pacifico che a questo livello un sistema sanzionarono vero e proprio non esiste e non può esistere, e che viceversa il problema delle reciproche competenze «politiche» fra tali organi (dove cioè non si verificano conflitti di attribuzione da decidersi alla Corte costituzionale) si affida alla correttezza e a quello che appunto si chiama il senso di responsabilità: senso che si invoca proprio quando le sanzioni manchino o siano molto sfumate.

E neanche si può dimenticare che la sottoposizione alla critica dell’opinione pubblica appare tanto meno efficace quanto minore è la presa e l’impegno dell’opinione pubblica stessa, quanto minore – cioè – è il livello democratico effettivo dello stato e del paese. Finché l’opinione pubblica rimane una figura retorica, rimane qualcosa di fluttuante, sporadico e disorganizzato, il suo peso è minimo; e la funzione politica di quegli organi costituzionali, che soltanto ad essa debbono rispondere, non ne sente il peso, fino a poterli ritenere irresponsabili.

Ma la Costituzione prevede uno stato democratico e promuove un paese democratico; non si può quindi pensare che il venir meno della situazione voluta dalla Costituzione, e cioè l’effettiva mancanza attuale del peso dell’opinione pubblica, determini, contemporaneamente all’affievolirsi del sistema della responsabilità politica degli organi costituzionali, anche la perdita delle funzioni politiche di tali organi.

È per questa ragione che io ho sempre visto con estremo favore la critica, anche popolare, delle sentenze, lamentandomi solo che essa venga male (intendo senza molto criterio e scegliendo spesso occasioni e strumenti sbagliati) esercitata. Ma a essere onesti dobbiamo riconoscere che la magistratura in genere non si è dimostrata contenta di essere criticata dall’opinione pubblica, a prescindere dal merito della critica; e dagli organi giudiziari investiti di poteri di vigilanza su altri giudici non sono visti affatto di buon occhio i tentativi di dialogo o di spiegazione fra i giudici e i cittadini. E non ci si rende conto che mostrarsi insofferenti o infastiditi dalle critiche, e ostacolare gli incontri del magistrato con i cittadini, in apparenza sono sintomi di gelosa indipendenza del potere giudiziario ma nella sostanza allontanano il giudice dall’opinione pubblica, e viceversa: dietro quei sintomi v’è la volontà, consapevole o no, di sottrarre la magistratura al suo «giudice naturale», che è l’opinione pubblica, e di sottrarla dunque alla sua responsabilità politica”.

…Una concezione nuova del giudice.

“Voglio dissipare subito un possibile equivoco. Quando si dice che la responsabilità «politica» della magistratura si realizza nell’essere sottoposta la sua opera alla critica dell’opinione pubblica, non si intende affatto che la magistratura debba piegarsi a tali critiche, allo stesso modo che il singolo giudice non può far giustizia in un caso concreto seguendo la volontà della piazza o del pubblico organizzato (il linciaggio, o la beatificazione dell’imputato!). Dirò anzi che sovente potrà e dovrà accadere alla magistratura di assumere posizioni impopolari; eventualità tanto più possibile quanto più il pubblico e la società in generale si allontanino dalla coltivazione di quei valori affermati dalla Costituzione, pur senza che quest’ultima risulti modificata. Dico questo avendo in mente, in modo particolare, la tendenza della società d’oggi ad allinearsi su posizioni pseudo-eticamente conformiste, «perbeniste», che diventano persecutorie delle minoranze: fenomeno che scavalca ormai le divisioni politiche dei partiti e investe gli uomini nelle radici psicologiche del costume. Pensiamo ai capelloni, ai gruppi di protesta di vario tipo: minoranze che giuridicamente non danno noia a nessuno ma che la gran massa dei cittadini intende ferocemente perseguire per motivi attinenti a quelle radici psicologiche, Guai se la magistratura dovesse assecondare questa china, contro la quale deve anzi puntare fortemente i piedi, in nome dei «diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2 Costituzione) e della pari dignità sociale e dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3 Costituzione)[…]

Accennavo da principio ad un aspetto specifico e peculiare della funzione di indirizzo politico costituzionale della magistratura, aspetto consistente nella diffusione a tutti i magistrati di questa funzione.

Riesce piuttosto ostica a noi italiani questa situazione per cui una funzione sovrana di tal fatta risulta affidata non ad un vertice in cui si identifica un potere ma ad una rete di organi grossi tutti in posizione paritaria, a migliaia di uomini non collegati in rapporto di subordinazione gerarchica.

Eppure la realtà costituzionale è proprio questa. La sensazione di sorpresa che ne deriva dipende dalla nostra abitudine ad immaginare (perché tale è stata la nostra esperienza storica) i poteri sempre in termini «di vertice». I poteri: ma più esatto sarebbe dire il potere.

Penso infatti che la mentalità media italiana non abbia accettato intimamente la indipendenza della magistratura perché questa implica in modo necessario la mancanza di un vertice del potere giudiziario, e che questo a sua volta derivi dalla mancata cosciente accettazione del principio pluralistico del potere, principio fatto proprio dalla Costituzione repubblicana e indispensabile al meccanismo dell’equilibrio politico del nostro paese. In fondo la nostra mentalità è ancora tutta orientata verso la ricerca di un potere supremo, da identificare in una persona o in un organo. La stessa polemica sulla sovranità del solo parlamento è eco fedele di questa inconscia e abitudinaria aspirazione comune.

Si comprende allora come questa atavica concezione sia disturbata in profondo dal fatto che ogni giudice sia, nella sua funzione, sovrano al pari di tutti gli altri giudici, al pari anche di quelli che nella struttura processuale sono giudici di riesame, sembrando ai più che non si possa concepire potere senza vertice, e che se vertice manca non vi sia potere.

Molto tempo dovrà passare prima che questa novità costituzionale sia penetrata nella coscienza comune, ma non dubito che ciò avverrà. Piuttosto va notato come a questo disorientamento civico concorra, senza dubbio, anche l’atteggiamento tenuto dalla stessa magistratura, così diviso, così oscillante, così contraddittorio da volta a volta, da sede a sede, da uomo a uomo.

Come già diverse altre volte ho avuto occasione di scrivere, questo atteggiamento non va interpretato come prova della fallacia del sistema dell’indipendenza della magistratura, ma soltanto come costo riflesso della incertezza che esiste nella società. Paese incerto, magistratura divisa; la magistratura, come ogni altra istituzione pubblica, è uno specchio abbastanza fedele del paese.

Illusorio è quindi pensare che l’indipendenza della magistratura possa essere esente da gravi incertezze e contraddizioni nell’esercizio concreto della giurisdizione fino a che la società, dalla quale è emanata la magistratura, rimarrà così profondamente divisa come è oggi sui temi fondamentali della convivenza civile. Ma pericolosissimi sono tutti i ritorni di fiamma diretti al tentativo di restaurazione dell’ancien regime, mediante la limitazione dell’indipendenza del giudice perché, secondo quei giochi di causa ed effetto di cui è piena la storia, è solo attraverso la sua più integrale indipendenza che la magistratura si libererà del conformismo politico e di costume e insieme potrà cooperare a liberare dal medesimo conformismo la società: nel che, si è visto, si sostanzia in ultima prospettiva la funzione di indirizzo politico-costituzionale della magistratura.

Certamente il discorso non finisce qui, o meglio: arrivati a questo punto, dovrebbe cominciare un altro discorso, riguardante i sistemi selettivi, iniziali e successivi, atti a garantire un reclutamento della magistratura capace di dare e di formare migliori magistrati, I migliori magistrati, cioè gli uomini culturalmente più vivaci, il più possibile dotati di spirito critico e dì generosità morale oltre che delle capacità tecniche indispensabili al mestiere, senza di che il compito di stimolo e di partecipazione civile affidato alla magistratura si vanificherebbe; perché è evidente, mi pare, che le istituzioni non vivono per conto proprio ma si realizzano per quel che devono essere nella misura (in gran parte) degli uomini che le impersonano.

Questa esigenza è forse più penetrante che altrove proprio per la magistratura, in conseguenza del fatto che ogni magistrato è indipendente, che ogni magistrato esprime la sovranità del potere giudiziario: l’elemento personale ed umano balza in primo piano.

Ma è anche un discorso che non può essere fatto qui. L’argomento sta già impegnando un gruppo di magistrati, esistono già studi e proposte dirette a delineare un nuovo sistema di selezione, sempre fondato sul concorso pubblico iniziale ma completamente innovatore sui criteri di formazione e di destinazione di lavoro del magistrato, e che si propone di sostituire ai valori fin qui riconosciuti prevalenti nell’attività giurisdizionale, altri valori ritenuti più congeniali a dare alla figura del giudice non soltanto la indipendenza formale ma anche e. soprattutto quella sostanziale: non soltanto la negativa indipendenza da ma anche la positiva indipendenza di, cioè, per concludere, proprio la sapienza, la capacità di collaborare efficacemente alla formazione del costume civile secondo i fini voluti dalla Costituzione.

Dove si vede che, avendo cominciato il discorso con un accenno alla tecnica giuridica e a chi la intende come insuperabile diaframma per negare la legittimità della funzione di indirizzo politico costituzionale della giurisdizione, si può dimostrare che superesaltazione del momento tecnico e negazione di tale funzione nella giustizia non sono a caso abbinate, ma corrispondono a una concezione unitaria del modo di essere del giudice nella società, A questa concezione si contrappone quella che nelle pagine precedenti ho cercato di delineare; e che non so se razionalmente o razionalisticamente sia più vera della vecchia ma alla quale va dato il credito della buona volontà e della speranza che possa, una volta realizzata, rendere servizi civici migliori di quelli offerti fino ad ora, per l’arco di quasi due secoli, dalla giustizia vista e organizzata secondo la concezione, contrapposta, della superesaltazione della tecnica giuridica e del distacco del giudice dalla vita del proprio paese”.

Per finire

Un convincimento profondo anima le parole di Marco Ramat: il giudice è e non può non essere un soggetto politico.

Lo è in quanto attuatore della Costituzione, anche e soprattutto quando al medesimo compito abdichi la politica in senso stretto.

Lo è in quanto necessariamente immerso nella vita reale e di essa pienamente partecipe perché, se così non fosse, sarebbe soltanto un burocrate dotato di tecnica ma negato alla giustizia.

Lo è perché le sue parole devono essere vere e non, citando De Cataldo, “vacui esercizi di stile, nell’autocompiacimento infarcito di citazioni, in una sovrabbondanza tecnicistica che maschera l’illogicità del pensiero fondante”.

Questo è il pensiero di Ramat ed è opinabile – come lui stesso ammetteva – al pari di qualsiasi altro pensiero.

Aveva tuttavia un pregio innegabile e per questo merita il massimo rispetto: era generato dall’idea che bisognasse rendere viva la Costituzione, darle visibilità e corpo nella vita delle persone, conformare ad essa la comunità e le regole del suo funzionamento.